幹細胞とは

about stem cell

さまざまな細胞の元となる「幹細胞」とは

私たちの体は、約37兆個もの細胞でできており、その種類は200以上にのぼります。これらの細胞は一様ではなく、それぞれが特定の役割を持ち、組織や臓器を構成しています。

しかし、細胞には寿命があり、老化や病気、ケガなどによって役目を終え、徐々に入れ替わっていきます。失われた細胞が補充されなければ、体の機能を維持することはできません。そこで重要な役割を果たすのが「幹細胞」です。

幹細胞は、さまざまな細胞のもとになる存在で、自ら増殖する「自己複製能力」と、異なる種類の細胞に変化する「分化能力」を持っています。この働きによって、新しい細胞が生み出され、体のバランスが保たれます。

こうした特性を活かし、幹細胞は医学研究や再生医療の分野で活用されています。

再生医療に用いられる間葉系幹細胞とは

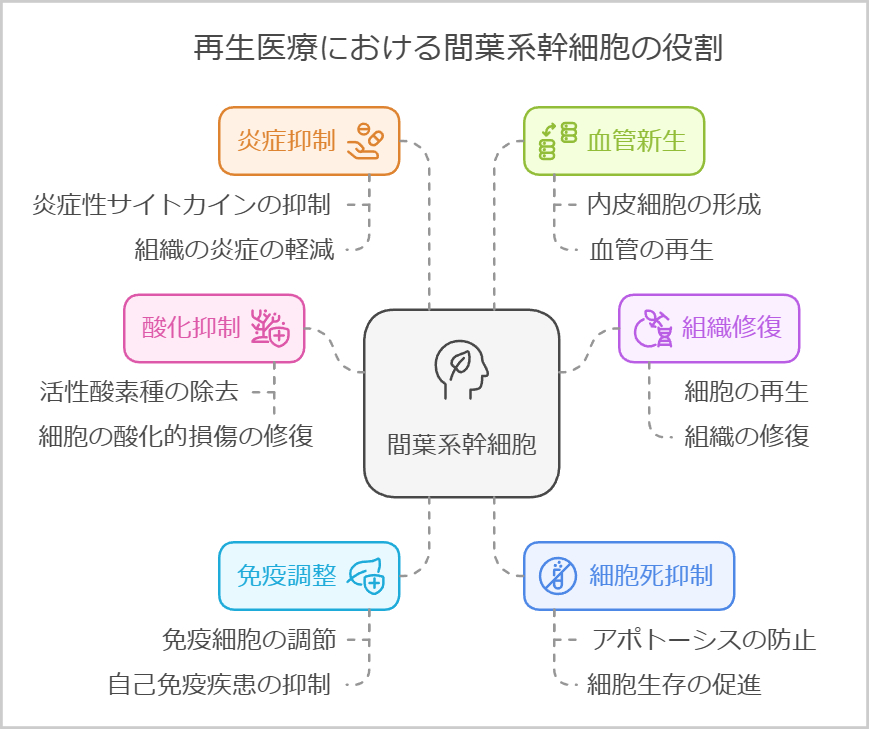

幹細胞の中でも、特に再生医療への応用が期待されているのが「間葉系幹細胞」です。

間葉系幹細胞は、私たちの体の中に自然に存在しており、骨髄、脂肪、歯髄、へその緒、胎盤などに含まれています。

この細胞は、骨、軟骨、脂肪、神経など、多様な細胞に変化する能力を持っています。

再生医療に用いられる間葉系幹細胞は、その内、わずか0.001%~3%程度です。

この希少な幹細胞には、体の組織や機能を回復させる多面的な働きがあると報告されています。主な作用には以下のものがあります。

・酸化抑制(体の酸化を防ぐ)

・組織修復(損傷した組織の回復を促す)

・免疫調整(免疫バランスを整える)

・細胞死抑制(細胞の損失を防ぐ)

・炎症抑制(炎症を抑える)

・血管新生(新しい血管を作る)

再生医療では、幹細胞を患者さんから採取し、培養・増殖させてから体内に戻すことで、さまざまな疾患や症状の改善が期待されています。

加齢と幹細胞の関係

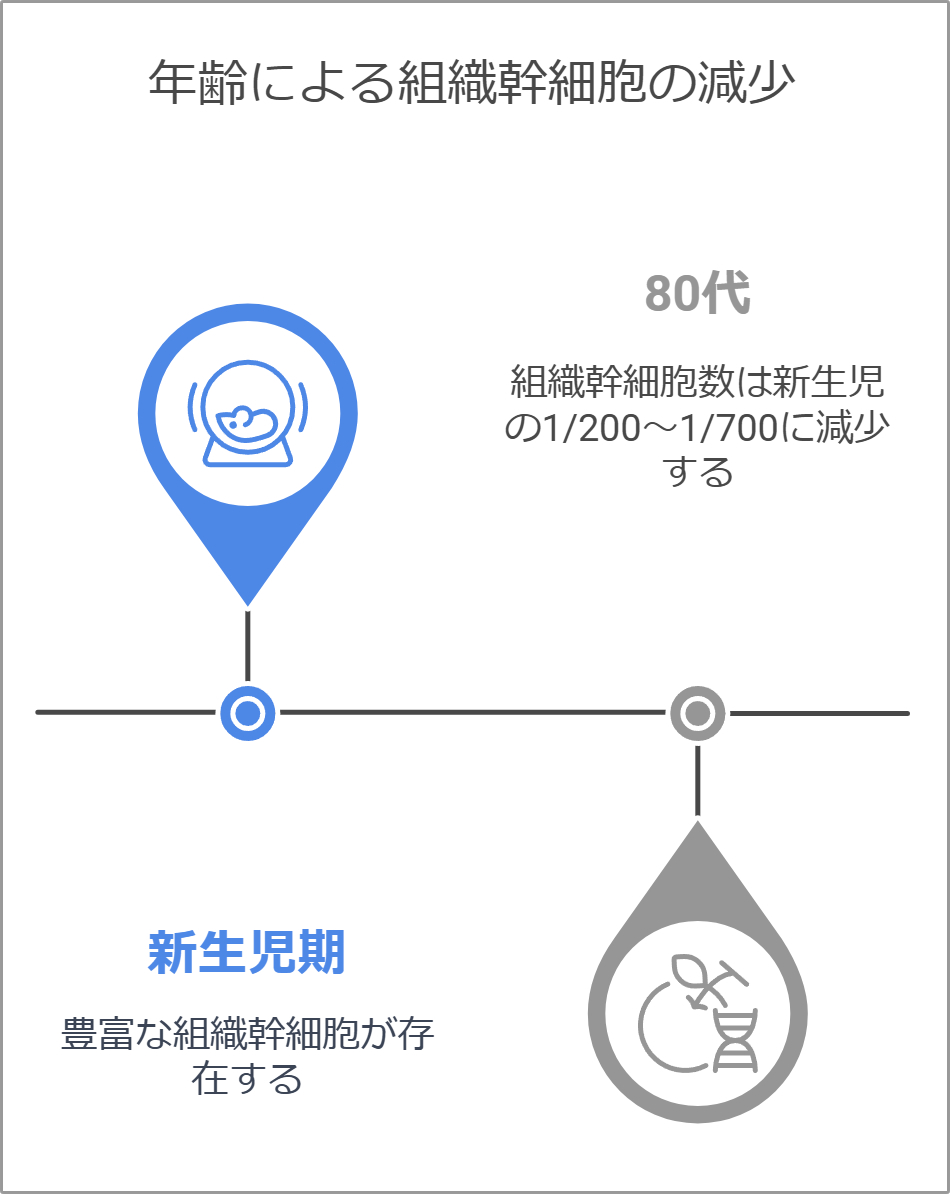

幹細胞は、体の修復や再生を担う重要な細胞ですが、その数は加齢とともに大幅に減少します。

例えば、骨髄に存在する組織幹細胞は、新生児と比較して80代では1/200〜1/700まで減少すると報告されています。

幹細胞の減少により、新しい細胞を生み出す力が衰え、組織の修復機能が低下します。

その結果、病気やケガからの回復が遅くなるなど、加齢に伴うさまざまな健康リスクを引き起こす要因となります。